纯有机室温磷光(RTP)材料由于具备高激子利用率和长的三重态激子寿命等独特性质,在有机发光二极管(OLEDs)、信息安全、生物成像、氧气传感等领域具有应用价值。然而,有机分子自身弱的自旋轨道耦合(SOC)以及红光材料加剧的非辐射衰减过程,限制了它们在红光/近红外(NIR)领域的应用前景。为提升材料的磷光性能,通常向有机体系内引入重原子(Se,Br, I)或杂原子(N, P, S)以促进SOC增强,从而有效促进系间窜越(ISC)过程。在这些策略中,深入探究重原子效应和轨道角动量改变在影响SOC方面的内在关联,为设计高效率的纯有机红光/NIRRTP材料提供了理论基础。

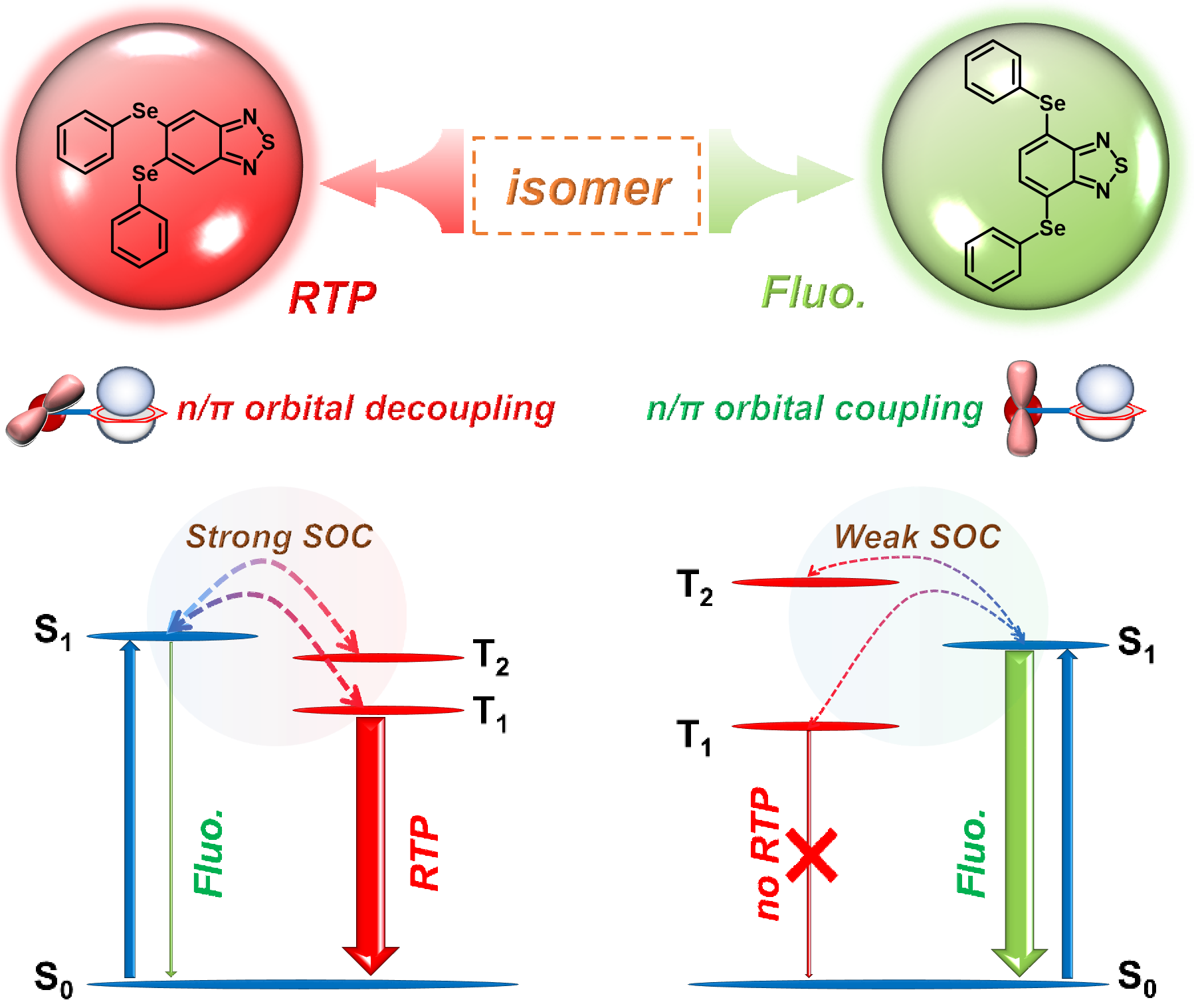

杨兵教授、刘海超副教授基于功能单元组合策略,将含有氧族原子(O, S, Se)的柔性单元和苯并噻二唑(BZT)单元结合,通过调控柔性单元在BZT苯环骨架中的取代位点,设计了一系列位置异构体4,7-2X和5,6-2X(X=O, S, Se)。系统的光物理表征和理论计算表明,柔性单元中氧族原子的非键轨道与BZT单元的π轨道之间取向差异,导致不同的光物理行为。基于此,该团队提出了“n/π轨道解耦”机制,并从理论和实验两个层面验证了该机制的普适性。其中,5,6-2Se的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)掺杂薄膜呈现出高效率的纯红光RTP发射(λmax= 640 nm和ΦP= 10.13%)。同时,探究了5,6-2Se分子在图案化防伪和乏氧成像等方面的应用前景。该工作不仅揭示了重原子效应和El-Sayed规则在增强SOC方面的内在关联,也为纯有机红光RTP材料的设计与功能化应用提供了新思路。

该研究成果以“n/π Orbital Decoupling via Heavy Selenium Atoms toward Efficient Red Room-Temperature Phosphorescence in Purely Organic Systems”为题发表在Journal of the American Chemical Society上(DOI: 10.1021/jacs.5c16207)。娱乐城

博士研究生赵帅强和山西医科大学温雅婷副研究员为第一作者,娱乐城

刘海超副教授为通讯作者。

图1.“n/π轨道解耦”实现高效率的红光RTP

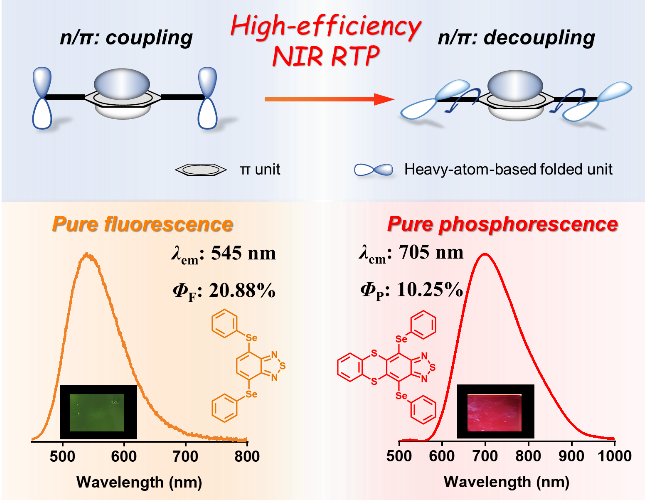

在此基础上,该团队进一步利用“n/π轨道解耦”,探索其在构筑高效率纯有机NIR RTP材料的潜力。通过在4,7-2Se分子引入具有刚性折叠构型的噻蒽(TA)单元,设计合成了SS-BZT-2Se分子。TA单元的引入不仅有效抑制了分子的非辐射衰减,还通过空间位阻效应促使柔性的苯硒基与BZT单元之间发生显著扭转,从而实现了从n/π轨道耦合到解耦的转变,促进了SOC的数量级提升。实验结果表明,SS-BZT-2Se的PMMA掺杂薄膜表现出高效率的NIRRTP发射(λmax= 705 nm和ΦP= 10.25%),其磷光性能显著优于已报道的单组分、纯有机红光/NIRRTP材料。此外,研究团队将SS-BZT-2Se材料作为发光层,制备了第一例不含重金属的纯有机NIR PhOLED。该研究成果以“Efficient Pure Organic Near-Infrared Room-Temperature Phosphorescence based on n/π Orbital Decoupling”为题发表在CCSChemistry上(DOI:10.31635/ccschem.025.202405319)。娱乐城

博士研究生赵帅强为第一作者,娱乐城

杨兵教授、刘海超副教授及华南理工大学苏仕健教授为通讯作者。

图2.“n/π轨道解耦”实现高效率的近红外RTP

综上,基于弱RTP发射的BZT单元,融合刚性和柔性折叠单元,利用n/π轨道解耦与重原子效应协同增强SOC,为设计高效率的纯有机红光/NIRRTP材料提供了理论基础。此外,探究了此类材料在图案化防伪、水相氧气传感、生物成像以及磷光OLED等多个领域的应用潜力。

论文链接:

//pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c16207

//pubs.chemsoc.org.cn/doi/full/10.31635/ccschem.025.202405319