重构是电催化过程中的普遍现象,对催化性能具有双重影响:一方面可能通过优化活性位点提升性能,另一方面也可能导致活性位点失活或催化剂降解。因此,理解与控制重构过程对设计高性能催化剂至关重要。近日,娱乐城

邹晓新教授团队在《Chemical Science》发表题为“Reconstruction chemistry of electrocatalysts under working conditions”的综述论文。该文梳理了工况下电催化剂的重构现象、化学机理、表征方法与调控策略,展望了重构化学的未来研究方向,为开发重构导向型催化剂提供了设计思路。

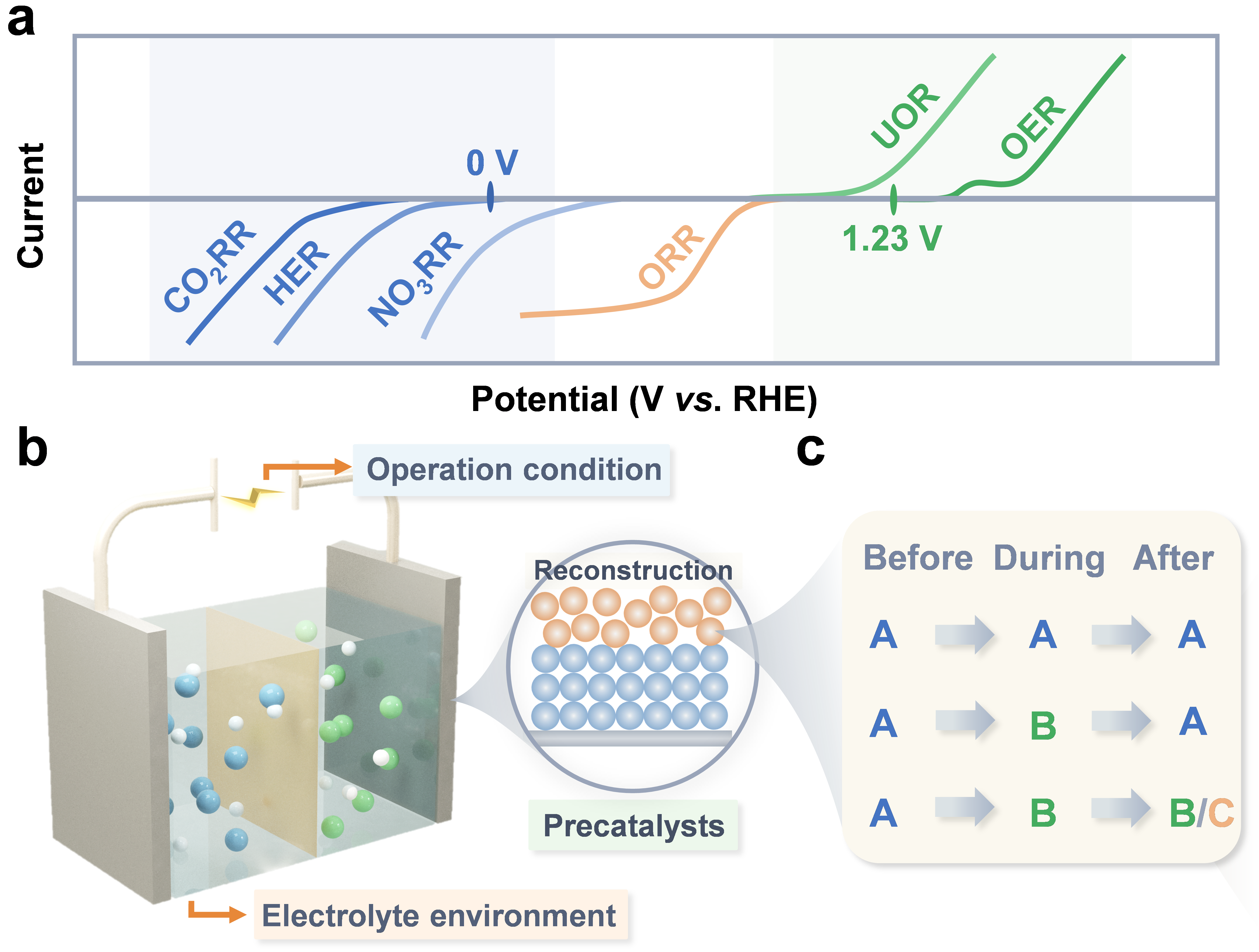

图1电催化反应及电催化剂重构。

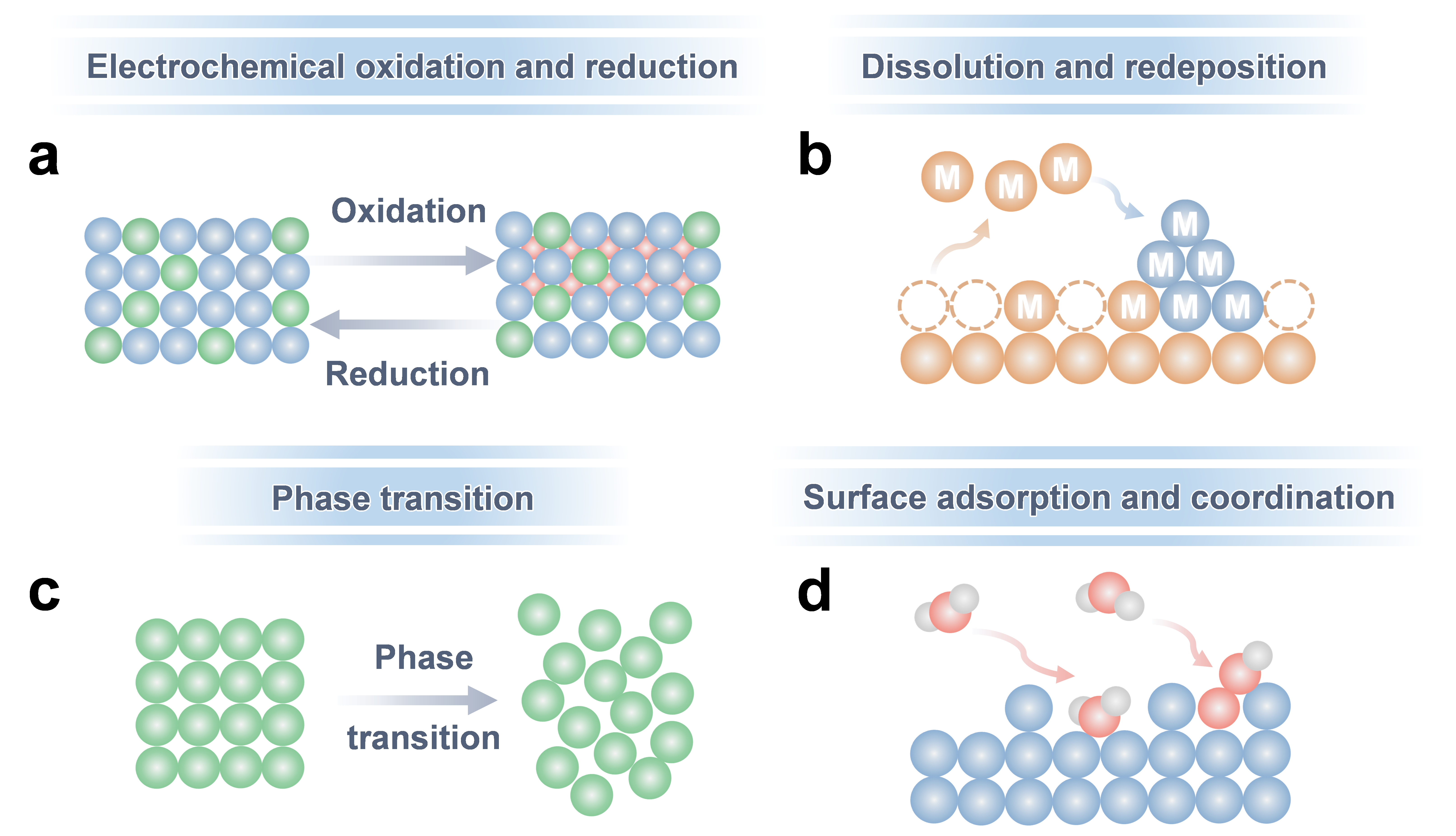

本文首先概述析氧反应(OER)、二氧化碳还原反应(CO2RR)、析氢反应(HER)等关键催化反应中观察到的重构过程(图1)。研究表明,大多数重构会引发不可逆的结构转变;然而,在某些情况下,表面重构可能具有可逆性,即当外加电势或其他外部驱动力撤除后,表面结构可恢复至初始状态。文章进一步总结了影响重构动力学及其后续催化行为的多种因素,包括外部条件(如电势、电解质环境和温度)以及内部特征(如化学组分、晶体结构和结晶度)。论文将电催化剂的重构路径归纳为四大类型(图2),涵盖了原子重排的主要方式:电化学氧化还原、溶解-再沉积、晶相转变以及表面吸附-配位。

图2典型的电催化剂重构路径。

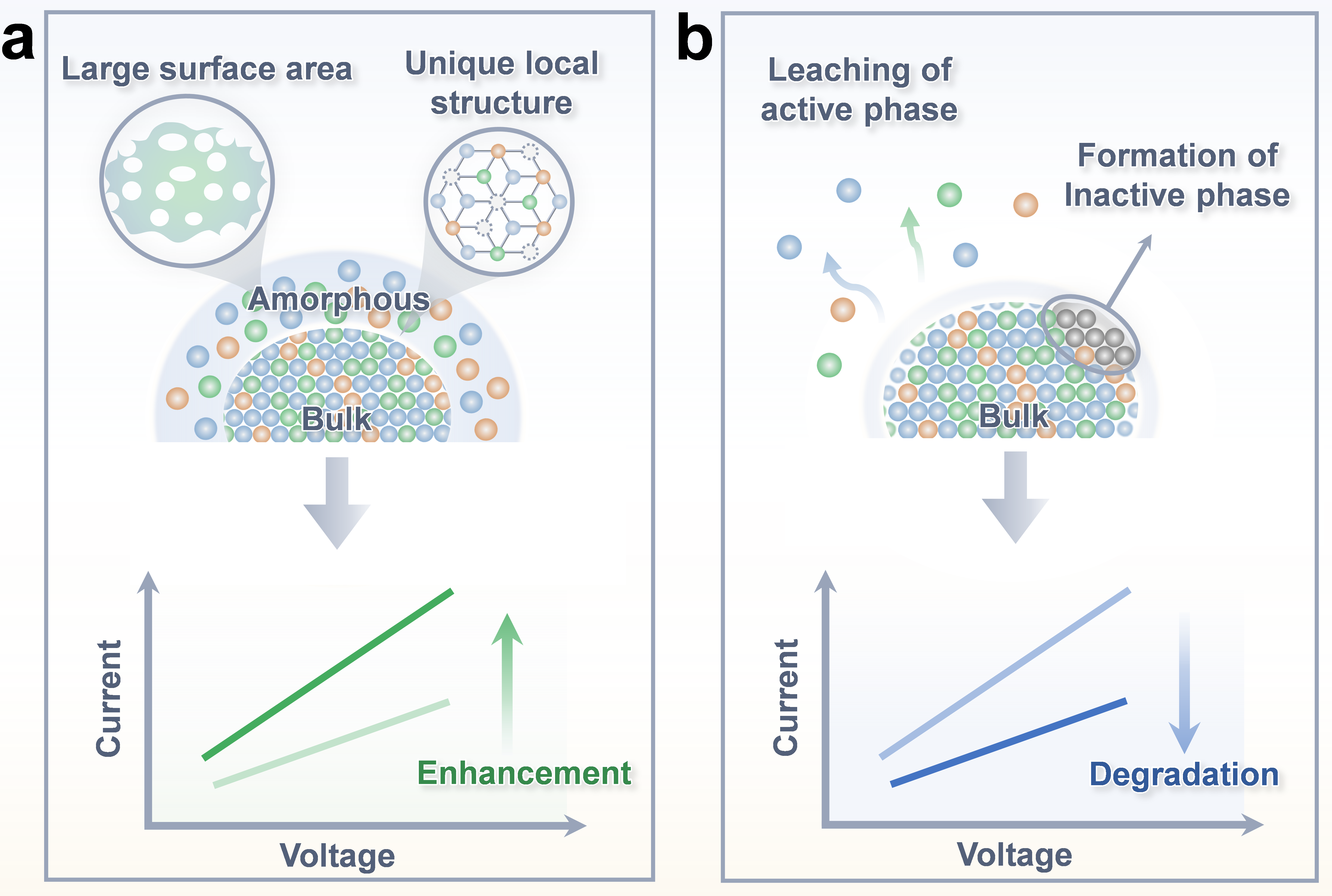

催化剂重构对催化反应是一把双刃剑(图3)。一方面,重构可促使催化剂表面粗糙化,增加电化学活性面积;重构过程中形成的富缺陷、低配位及亚稳态结构,也可能提供具有高本征活性的催化位点。另一方面,重构可能引发活性元素溶解、活性相失活或生成无活性副产物,从而导致催化剂活性与稳定性下降。深入理解重构的驱动因素与动态演化路径,是实现高活性、高稳定性电催化剂理性设计的关键所在。

图3催化剂重构对催化反应的影响。

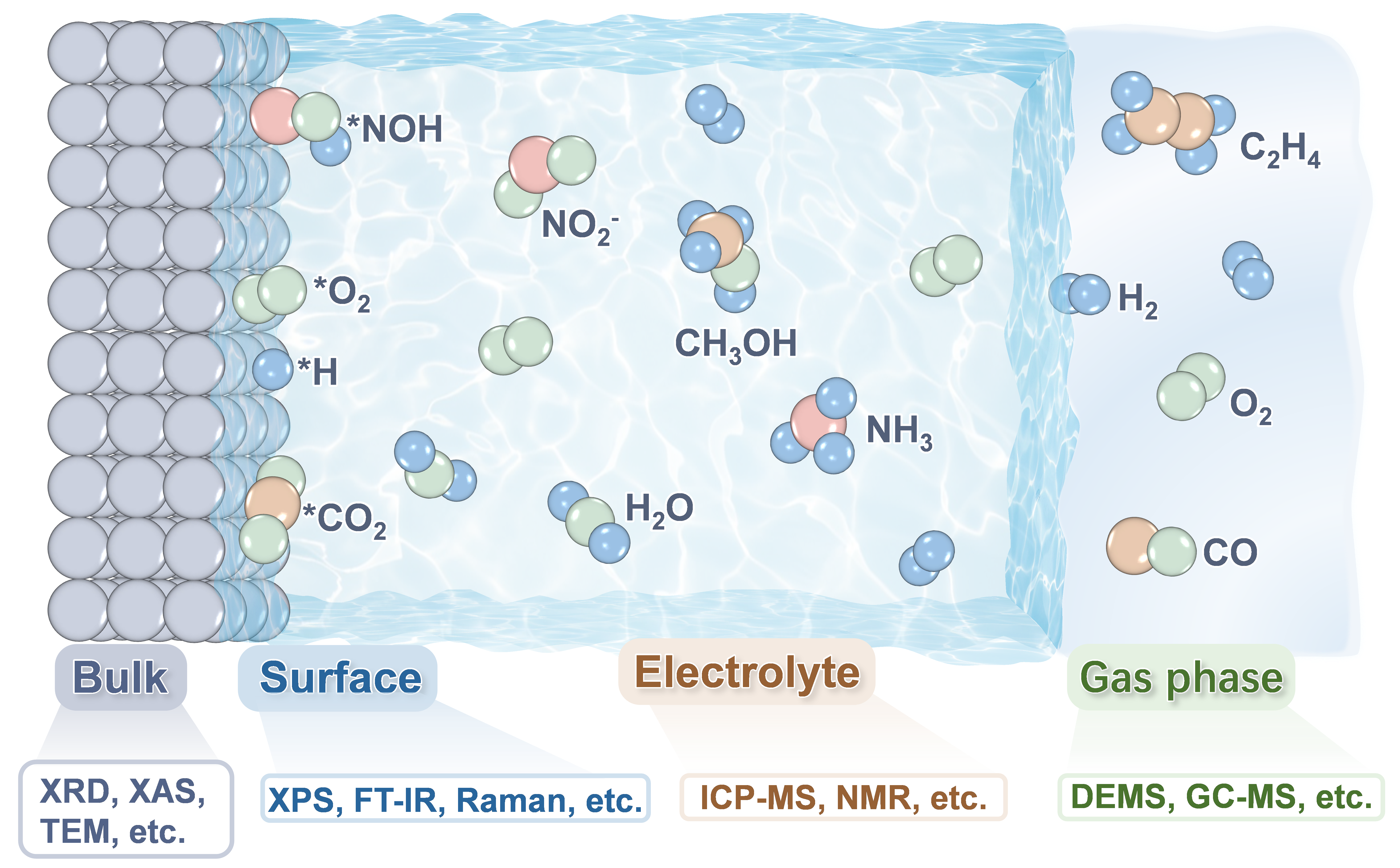

认识动态重构过程面临很大挑战。研究者日益聚焦于开发原位/工况表征技术,实现重构动力学的实时监测、真实活性相的识别及瞬态中间体的检测(图4)。例如,原位XRD与XAS技术可追踪晶体结构演变和局域配位环境变化,原位拉曼/红外光谱可识别表面吸附物种与反应中间体。此外,电化学联用技术如在线ICP可定量元素溶解行为,DEMS能追踪气态产物来源。这些技术共同构成气、固、液多维分析体系,为理性设计高性能电催化剂提供了关键依据。

图4电催化剂重构过程的多维表征策略。

随着对重构化学机理认识的不断深化,主动调控重构过程已成为设计理想电催化剂的关键策略。本文总结了两类调控路径:一方面通过预催化剂结构优化,包括晶相工程、晶面调控、异质原子掺杂及载体设计,引导重构路径与动力学过程;另一方面借助电解液微环境调控,利用功能性添加剂的定向吸附或特定离子的界面调控作用,优化重构行为并同步提升催化活性与产物选择性。这些策略为通过可控重构设计高效稳定电催化剂提供了的方法论指导。

文章展望了催化剂重构未来的三个重要研究方向:一是在实际电解槽环境中研究重构行为,弥合基础研究与工业应用之间的鸿沟;二是发展动态理论模型,结合机器学习方法预测重构路径,提升催化剂设计的精准性;三是深化电解液微环境对重构过程的调控机制研究,揭示其在界面反应中的关键作用。该综述为电催化重构化学提供了全景式理解,助力电解水制氢、二氧化碳转化等绿色能源技术发展。

本论文第一作者为娱乐城

陈辉副教授,通讯作者为邹晓新教授。

文章链接://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/SC/D5SC06605K