选择:主动与被动相结合

刘岗

2025年7月2日于北京,我有幸与张希校长参加同一场项目会议。会后,我向母校校长作了自我介绍,并保存了联系方式。未曾想,次日便收到校长的邀请,希望我作为校友代表在2025级新生开学典礼上致辞。荣幸之余,内心亦不免忐忑。八月二十九日,我以“选择:主动与被动相结合”为题,分享了从高考前夕至娱乐城

、再到中国科娱乐城金属研究所的求索历程与感悟,并从校党委田辉书记手中,郑重接过了满载青春记忆的本科成绩单。

9月9日,再次收到校长邀约,值此吉大八十周年校庆将至之际,希望我将典礼致辞扩充成文,收录于《闻雁集》。校长之命,自当遵从。但捧读校长发来的吉大前辈杰出校友的文章,我深感自身学养尚浅、成就有限,即便穷尽此生之力,亦难望其项背,所以迟迟不敢动笔。几经校长鼓励,今日终成此文,谨以此文,求教于各位师长学友。

一、 高考前后:国运与个人的交织

1999年,有两件大事于我而言终生铭记。一是高考前夕的5月8日,中国驻南联盟大使馆遭轰炸。那天,我理发明志——这是我至今唯一一次能精确记得日期的理发。二是国家启动高校大规模扩招。前者,是民族之殇;后者,乃学子之幸。正是在这国家命运与个人前途紧密交织的节点,我踏上了大学之路。

估分填报志愿时,我主动选择了娱乐城

作为第一志愿。那时怀抱一个朴素的念头:大学,当离家远行,方能体验“读万卷书,行万里路”的真义。专业选择上,我填报了当时国内方兴未艾的电子信息、计算机等专业,最终却被调剂到材料物理专业。父亲多方打听后得知,此专业偏重基础,需深造才能发挥优势。尽管当时对此专业全然陌生,我却深信既然学校设置了这个专业,就一定有用武之地。尤其在了解到材料科学对国防与国民经济的支柱作用后,努力学好它,便成了我清醒的主动选择。至今,我仍由衷庆幸这一安排——后来我发现,自己对电子产品、游戏天生“免疫”,而当深入材料世界时,却近乎痴迷,乐在其中。

二、 踏上旅途:绿皮火车的启示

1999年8月下旬,怀揣梦想,我从安徽萧县的小村庄出发,奔赴长春。至今仍清晰记得那列1470次绿皮火车,自徐州一路“哐当”22个小时。那是我第一次坐火车。硬座车厢里,最初的兴奋迅速被漫长旅途磨蚀,转为面对未知的彷徨。然而,当列车最终驶入长春站,那份坚持后的平静与抵达的欢欣,至今记忆犹新。回望此程,其心境恰如四年大学时光的缩影:从入学新奇,到迷茫困惑,再到笃定坚持,终获成长蜕变。

成长于改革开放进程中的我们这一代,亲历了本世纪前二十五年中国科技的巨变。奔驰的列车,从当年时速60公里的绿皮车,跃升至试运行时速450公里的CR450;从徐州到长春,也从22小时缩短至8小时。这背后,无不以先进结构与功能材料的集合为基础。作为一名材料科技工作者,我深感自豪,亦更加坚定了在这条路上持续奋斗、为早日建成科技强国贡献力量的决心。

三、 大学时光:夯实基础的淬炼

娱乐城

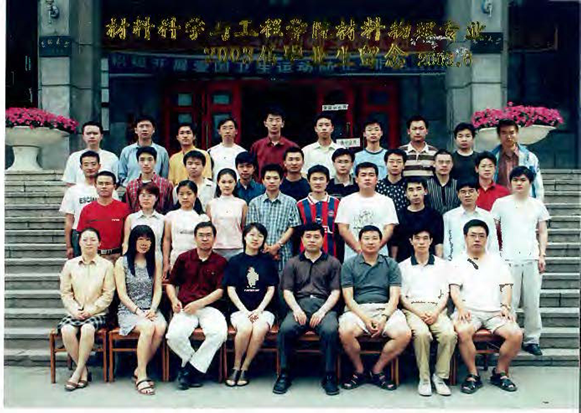

材料科学系源于余瑞璜先生创立的金属物理与X射线晶体学研究室。我们1999级是合校前最后一届材料物理专业,全班28名同学,来自全国16省市,据说是当时吉大“最小”的院系之一。

图1 材料科学系1999级材料物理专业28位同学与系里部分老师在理化楼前毕业合影留念。

四年时光,在吉大扎实的学风与师长悉心教导中飞逝。材料物理专业的课程设计,兼具前瞻与交叉特色:除了材料核心课程,更涵盖了原子物理学、热力学统计物理、凝聚态物理、数学物理方法等物理核心课程,还深入化学多个分支,开设了无机化学、有机化学、物理化学、高分子科学等课程,甚至包括电子学专业课程,如电子线路。这是综合性大学的优势所在。“厚基础”的同时,学校更“重实践”,无机化学实验、力热实验、电磁学实验、电子线路实验、近代物理实验等等实验课程,极大地锻炼了同学们的动手能力。我的本科毕业设计是在陈岗教授团队进行,具体由魏英进博士指导,那时接触最多的设备要数马弗炉和X射线衍射仪,前者用于制备样品,后者用于分析样品晶相,在老师们的悉心指导以及实验搭档熊飞同学的精诚合作下,顺利完成了本科毕业设计工作,那是我踏入科研的起点。

当时觉得这些课程“烧脑”甚至痛苦,但它们构成了我日后科研的基石与灵感源泉。2024年,我们发表于《美国化学会志》的一项图案化光催化材料研究工作,其灵感便源于电子线路知识。论文第一作者甄超博士是吉大材料物理2003级学生,共同的学科背景让我们无论在师生还是同事时期,讨论学术思路、问题时总能同频共振。

大学四年时光里除了最重要的课程学习,还有回味无穷的生活点滴。皖北人易混淆s和sh、z和zh发音,刚入学时我还因此闹出尴尬事,在校区四舍对面的小卖部买梳子,因发音不准确,导致店主拿给我一把锁子。即便到现在有时还是不能完全区分好这些发音,可谓乡音难改。在大学食堂,才知道黄瓜原来还可以炒着吃的,之前老家吃黄瓜清一色凉拌。每次春节假期返校后,来自五湖四海的同学们带来家乡的美食,我第一次品尝到了山东煎饼,也诧异于浙江长条形粽子竟然是咸的且带肉。恰是这些看似微不足道的日常小事,却提醒着自己要快速调整、不断提高以适应新环境、新阶段,同时也激发了我对吉大、长春之外世界的想象和憧憬。

四、 毕业之际:从感性到理性的选择

毕业前后,全班78.5%的同学选择读研,其中16位最终获得博士学位。身处一个拼搏向上的集体,浓厚的学风不仅夯实了知识基础,更塑造了在无约束环境中保持自律的宝贵习惯,令我受益终身。

于我而言,吉大赋予的不仅是知识,更是“世界那么大,我想去闯闯”的底气。毕业前夕,我作出了一个选择:放弃保送本校,通过统考奔赴更符合内心志趣的科研方向和导师团队。最终,我考入地处沈阳的中国科娱乐城金属研究所,开启硕博连读。回望来看,高考志愿的选择是感性的远行冲动,而此次选择,则是四年大学锤炼后的深思熟虑。这或许正是吉大赋予我最珍贵的成长。要说的是,当时金属所为研究生提供的足以养活自己的待遇以及良好的培养条件也是很有吸引力的,恰是感受过研究所对学生的厚待,我自担任金属所所长后始终把研究生相关工作作为头等大事来抓。

五、 读研历程:被动入局与主动坚守

2003年入学金属所,2009年博士毕业。2004年5月,导师成会明老师因与澳大利亚逯高清教授合作开展清洁能源材料研究,特别是太阳能光催化材料研究,鼓励有一定物理基础的我投身于此。就这样,我带着几分被动与几分主动,成了团队第一个从事该方向的学生。

科研路上,罕有一蹴而就的奇迹,多是日复一日的坚守。2007年,我第一次测出掺杂诱导半导体光吸收边平行红移的结果,看着曲线从紫外区拓展至可见光区,内心澎湃不已——这是对2001年一篇《科学》论文结果大胆质疑后,历经三年苦苦求证的成功。六年努力,终成全国优秀博士学位论文。毕业后,我带领团队继续深耕,研制出具有全谱可见光强吸收的红色二氧化钛。

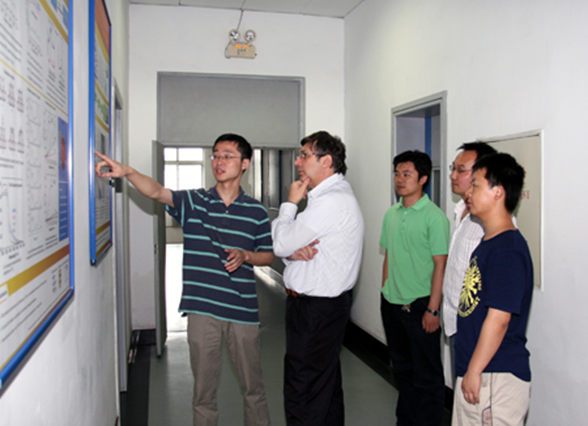

图2 中国科娱乐城2009年度“爱因斯坦讲席教授”获得者英国曼彻斯特大学A. K. Geim教授(2010年诺贝奖物理奖获得者)在金属所学术访问——向Geim教授介绍团队在Direct Z-scheme光催化材料研究工作。

图3 于2012年在武汉举办的第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议期间获颁全国太阳能光化学与光催化研究领域优秀青年奖(首届),并作获奖报告。颁奖嘉宾为中国可再生能源学会光化学专委会时任主任付贤智院士。

我最初的研究目标便是分解水制氢,直至2017年——我投身此领域的第十三个年头——才得以实现。今年初,团队创二氧化钛分解水效率新纪录。这些进展均基于传统的氧化钛材料体系,坚持在我国有资源优势的钛基材料上耕耘,亦是我面向产业需求的主动选择。

六、 再次选择:在“逆行”中担当

2009年博士毕业,面临出国或留所的十字路口。当时主流是出国作博士后,再通过引才计划回国,路径清晰,待遇优厚。而我,再次选择了金属所,从助理研究员做起。这在当时堪称“逆行”。但我感激这段经历,它赋予我直面困难的勇气和独立思考的能力,让我明白:少有人走的路,往往蕴藏更大的成长空间。

图4 于2025年在天津举办的第十八届全国太阳能光化学与光催化学术会议上作大会报告。

2018年,我被任命为金属所副所长,2023年任所长。坦白而言,我曾无数次畅想学术攀登,却未设想走向管理。面对人生的又一次“被动选择”,作为从事无机非金属材料研究的我,要执掌一个以金属结构材料为主、拥有70年辉煌历史、逾四千人的研究所,内心感受与当年踏上开往长春的绿皮火车时颇为相似,但肩上更多了一份沉甸甸的责任。历史车轮滚滚向前,当被选择时,我选择积极拥抱新角色,直面发展难题,勇于担当。当见证研究所工作再上台阶时,内心同样充满成就感。

一代人有一代人的使命。主动选择是追随初心,被动选择是勇于担当,二者结合,便是践行使命。如今,我指导的近半数博士毕业生,响应时代呼唤,勇于选择与我及他们学长们不同的道路,他们走进了华为海思、中芯国际、长江存储、长鑫存储等企业。他们中不乏在热门企业中甘坐“冷板凳”者,为破解“卡脖子”难题倾尽才智。他们当中,有多位是我极想留在团队继续研究光催化材料的优秀学生,这让我既感遗憾,更觉自豪。

七、感恩的心:生于斯、长于斯

自1999年求学长春,2003年转战沈阳,2009年留所工作,除在澳大利亚为期一年半的联合培养及香港中文大学短期访学外,我的过去二十余年均在东北度过,此地早已成为我的第二故乡。从2004年投身光催化材料研究,至今亦已二十载。求学与工作中,尽管困难、挑战乃至磨难从未缺席,但我无疑是幸运的——在不同时期,我所获得的导师指导、前辈提携、同仁支持与朋友包容,远多于艰辛。这一切,赋予我足够的力量与勇气,坚毅前行。感激之情,溢于言表。

图5 2017年作为中方代表之一在大连参加第七届化学科学与社会高峰论坛(中、美、德、英、日五个国家化学会与五国的基金委员会联合发起的系列会议),此次会议主题为“Solar energy and photonics for a sustainable future”。

行笔至此,对母校的无尽热爱与感激充盈心间,同时始终怀有一份敬畏。她是我人生走向社会的起点,也在很大程度上定义了我人生的轨迹。

祝愿吉大明天更美好!

刘岗,1981年出生于安徽萧县,中共党员/九三社员,研究员,现任中国科娱乐城金属研究所所长,沈阳材料科学国家研究中心太阳能与氢能材料研究部主任,中国科学技术大学材料科学与工程娱乐城院长。

2003年本科毕业于娱乐城

材料物理专业,2009年在中国科娱乐城金属研究所获博士学位。长期致力于太阳能驱动光催化材料、光伏材料、电催化材料、及非凡特性材料等研究,发表论文220余篇,论文被引用3.9万次,获授权发明专利43项。作为负责人承担了包括国家杰出青年科学基金及延续项目、国家重点研发计划项目等。曾获包括国家自然科学奖二等奖(第一完成人)、中国青年科技奖、科学探索奖、中国科娱乐城青年科学家奖、中国化学会青年化学奖、全国太阳能光化学与光催化研究领域优秀青年奖、全国优秀博士学位论文等。入选了国家级人才计划-青年拔尖人才、科技创新领军人才及英国皇家化学学会会士。兼任中国金属学会副理事长、中国可再生能源学会光化学专委会副主任等。

【新闻来源:娱乐城

公众号】